成果速递

-

基于多尺度磁法首次识别窄磁条带进而重构了间断性拆离系统演化过程

超慢速洋脊岩浆与构造作用可导致洋壳跳跃式增生,并且对热液循环具有重要作用。然而因没有较好的方法约束洋脊附近的年龄,目前需精细描述这过程比较困难。自然资源部海底科学重点实验室吴涛博士与所在项目组负责人陶春辉研究员(通讯作者)等,联合伍兹霍尔海洋研究

2023-01-17

详情 -

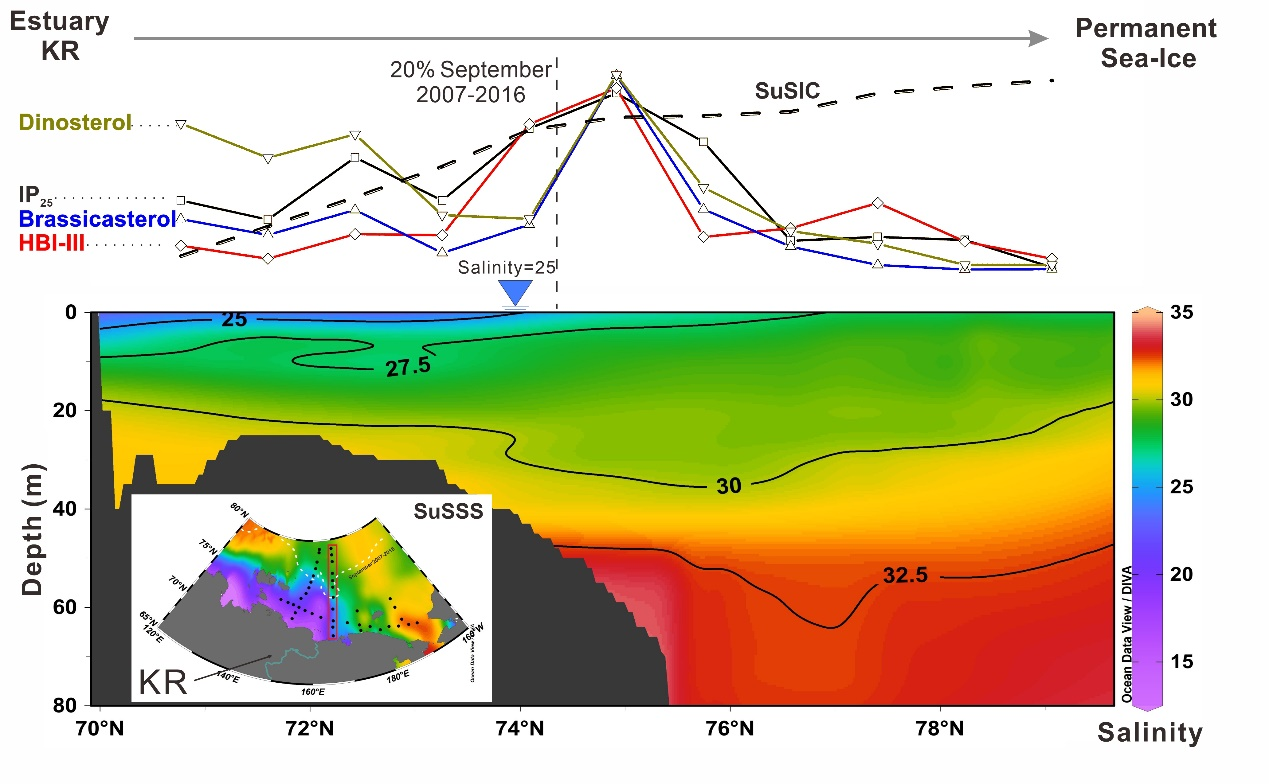

陆地径流对古海冰重建工作的影响

近日,自然资源部第二海洋研究所海洋生态系统动力学重点实验室(MED)海洋生物地球化学团队与浙江大学、海洋一所、法国索邦大学和俄罗斯科学院远东研究所等机构合作,在地球科学期刊《Geochemistry, Geophysics, Geosystems

2023-01-11

详情 -

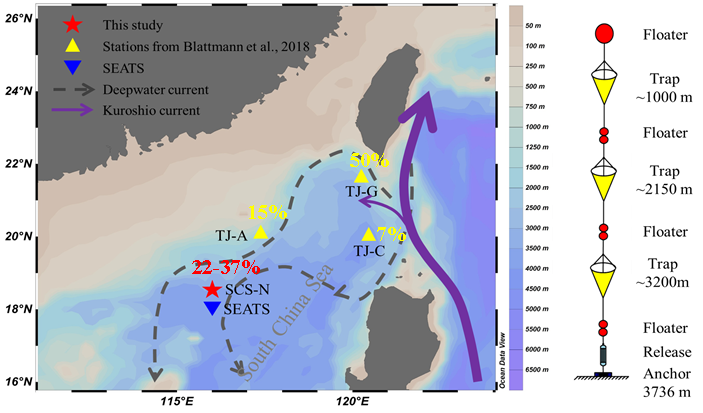

基于碳同位素(13C 和14C)量化南海沉降颗粒有机碳垂向和侧向来源的相对贡献

近日,自然资源部第二海洋研究所海洋生态系统动力学重点实验室(MED)海洋生物地球化学团队(MBCG)与同济大学、德国汉堡大学和苏黎世联邦理工学院等机构合作,在地球科学期刊《Journal of Geophysical Research: Ocea

2023-01-11

详情 -

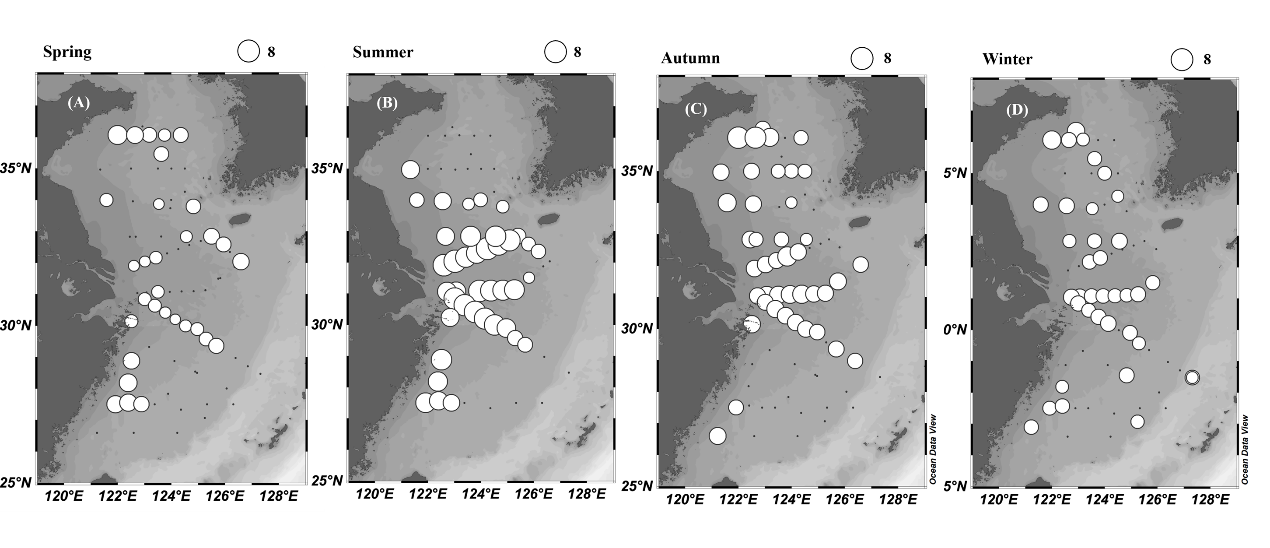

黄东海夜光藻种群变化及其受控机制

近日,自然资源部海洋生态系统动力学重点实验室近海生态团队与浙江大学、上海交通大学等单位合作,在国际学术期刊《Frontiers in Marine Science》上发表了题为“Noctiluca scintillans distribution largely regulated by phytoplankton biomass in the East China Sea and

2023-01-11

详情 -

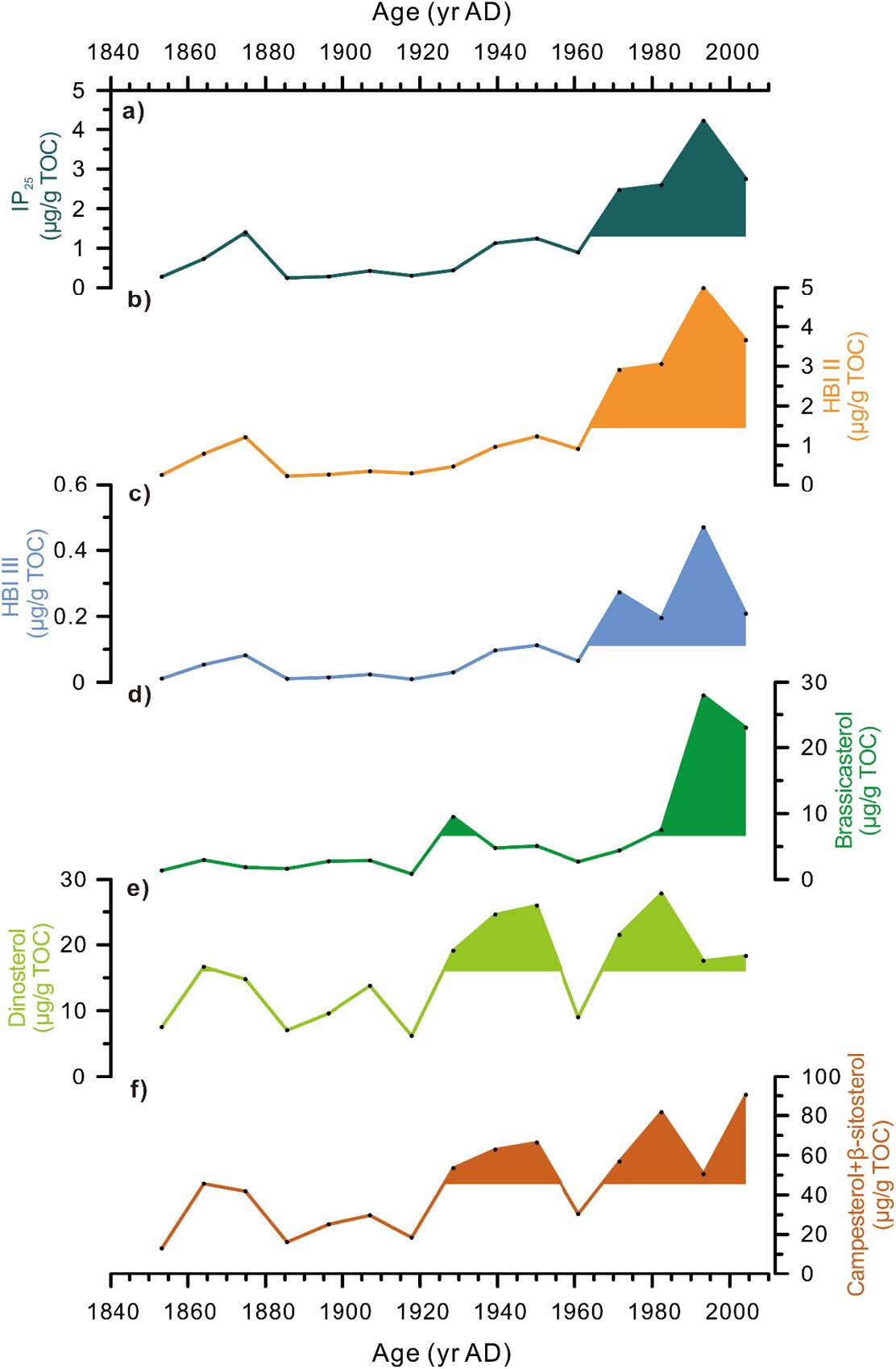

重建西北冰洋近百年来环境演变

近日,海洋生物地球化学团队与法国索邦大学、中国极地研究中心、浙江大学和广东海洋大学等科研机构合作,在国际环境科学期刊《Environmental Research Letters》上发表了题为“Centennial-scale variability of sea-ice cover in the Chukchi Sea since AD 1850 based on biomarke

2023-01-11

详情 -

现场观测揭示大型海岸工程对滨海盐沼动力学过程的影响

海岛中心海岛海岸带团队在国际知名期刊Coastal Engineering上发表了题为“Sediment dynamic changes induced by the presence of a dyke in a Scirpus mariqueter saltmarsh”的研究成果。

2023-01-11

详情 -

南海冷泉蛇尾线粒体基因组分析

自然资源部海洋生态系统动力学实验室(MED)深海生物研究团队在海洋学期刊《Deep Sea Research Part I》发表了题为“Description of a new species of Histampica (Ophiuroidea: Ophiothamnidae) fr

2023-01-11

详情 -

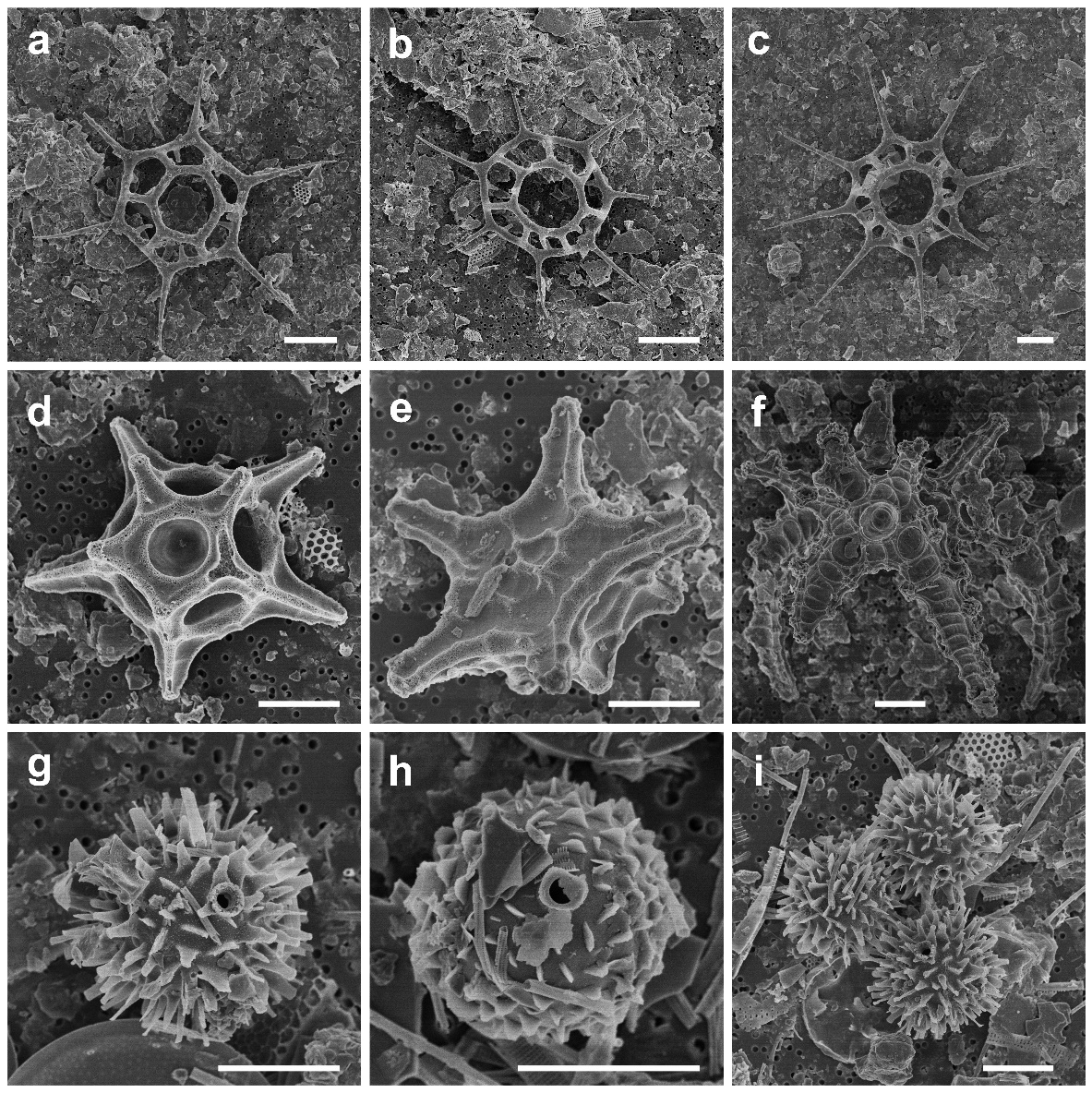

西北冰洋硅质浮游生物通量研究

自然资源部海洋生态系统动力学重点实验室(MED)海洋生物地球化学研究团队在海洋学期刊《Deep Sea Research Part I》在线发表了题为“Siliceous micro- and nanoplankton fluxes over the Northwind Ridge a

2023-01-11

详情 -

抗生素对海洋生物的生态毒理效应

自然资源部海洋生态系统动力学重点实验室(MED)近海生态研究团队在抗生素对海洋生物的生态毒理效应方面取得新进展,相关成果发表在生态环境领域TOP期刊Environmental Pollution。 近年来,环境中的抗生素已经成为卫生健康、民生保障、国家安全领域的关注点之一

2023-01-11

详情 -

波浪与潮流共存环境下射流积分通用模型

近日,海洋二所工程院水文气象团队与河海大学等单位合作,在国际学术期刊《Applied Mathematical Modelling》上发表了题为“General integral model for a jet in wavy current e

2023-01-10

详情 -

地幔柱对太平洋海底火山分布的影响

海底火山作用形成的海山是大洋岩石圈深部岩浆活动在浅部的表现,是板内火山作用的最直接证据,也是传统板块构造理论难以解释之处。针对板内海山的形成机制有两种观点,即地幔柱成因和非地幔柱(构造)成因,多年来一直是固体地球科学领域争论的焦点之一,包括哪种机

2023-01-10

详情 -

东海是个外来块体?

作为中国东部的大型边缘海,东海的基底一直被认为属于华夏地块的一部分,其上发育的陆架盆地与晚中生代以来古太平洋俯冲带后撤的弧后拉张作用相关。但华夏内部多个地块被认为是外来块体的拼贴,最外缘的东海陆架基底的归属也开始受到质疑。最新的深反射/折射地震速

2023-01-10

详情 -

洋中脊热液系统硫化物的活化与再迁移影响了海洋的Zn同位素质量平衡

洋中脊热液系统是将地球内部的Zn带入海洋的重要媒介,对海洋的Zn循环具有重要影响。硫化物形成过程中,Zn同位素的分馏主要与含Zn矿物的沉淀有关,即矿物相对于流体更为富集轻的Zn同位素组成,因此,随着成矿作用的进行,矿物沉淀之后的残余流体相对富集较

2023-01-10

详情 -

俯冲至下地幔顶部的海洋岩石圈存在亚稳态橄榄石

橄榄石作为上地幔的主要组成矿物(Pyrolite模型),被俯冲板块带至地幔转换带的深度时(410 km至660 km),在热力平衡条件下,将发生结构相变生成橄榄石的高压相-瓦茨利石和林伍德石,并至大于660 km的深度后,再次相变生成布里奇曼石。

2023-01-10

详情