全球洋中脊延伸7万余公里,形成地球三分之二的洋壳。其扩张方式分为对称型(岩浆充足的快速洋脊,如太平洋隆)与非对称型(岩浆匮乏的慢速洋脊,如大西洋中脊)。慢速洋脊常同时存在两种模式,部分区域甚至随时间交替变化,这种转变虽与岩浆供给波动相关,但短期诱因不明。传统理论认为岩浆供给受控于扩张速率和地幔温度,忽视软流圈成分影响。最新研究揭示软流圈富含古老难熔地幔,其占比变化能直接调控熔体产量。大西洋中脊23˚N区域为此提供关键证据(图1):过去330万年间该区经历非对称向对称扩张的剧变,但扩张速率与地幔温度未显著改变。区域内广泛出露的地幔橄榄岩与玄武岩样本,为验证"地幔成分主导扩张方式"假说创造了理想条件。

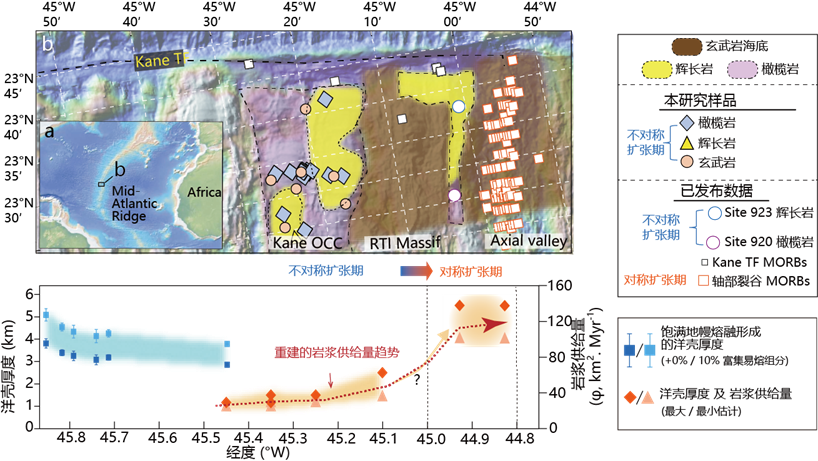

图1 大西洋中脊23°N地区地质图(a-b)以及区域内岩浆量的随时间变化(c)。自西向东,洋壳逐渐变得年轻,海底扩张机制在约0.4 Ma前由早期的不对称扩张转变为对称扩张,与此同时岩浆供给量同步地急剧升高。

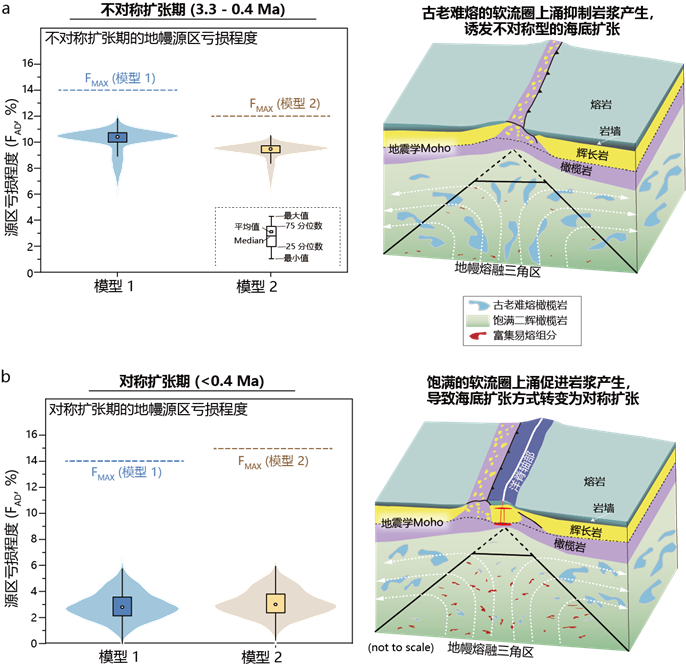

海底科学与划界全国重点实验室张维骐副研究员利用已有地球物理资料重建岩浆供给量变化,报道不对称扩张期的深海橄榄岩与玄武岩地球化学数据,结合Re-Os同位素限定地幔熔融年龄及区域地球化学资料,取得以下认识:(1)3.3-0.4百万年前,23˚N洋脊表现为非对称扩张,发育拆离断层,而在约0.4 百万年前,扩张方式由非对称扩张转为对称扩张,并伴随 岩浆供给量同步急剧升高(图1);(2)非对称扩张期软流圈地幔源区总体较为亏损,含大量5至18亿年的古老难熔橄榄岩;(3)对称扩张期地幔源区转为较饱满的组分,可能与古老难熔橄榄岩减少以及易熔组分增多有关。(4)地球化学模拟表明,软流圈在约100公里深度尺度上的成分不均一性,即可解释该区岩浆供给量与扩张方式的时间变化趋势(图2)。

图2 软流圈成分的不均一性控制大西洋中脊23°N地区的海底扩张方式。(a)在3.3-0.4 百万年期间,由于软流圈中古老难熔地幔密度轻,优先进入洋脊下方的熔融区,造成该时期岩浆供给降低,洋脊发育拆离断层的非对称扩张;(b)0.4 百万年后,随着古老难熔地幔的迁移出熔融区,洋脊下方的软流圈中古老难熔地幔占比降低,增大了岩浆供给,拆离断层停止发育,洋脊发育对称扩张。

研究成果近期发表在国际权威期刊National Science Review上,研究获国家杰出青年基金项目(42025201)及国家自然科学青年基金项目(42203050)等资助。