国际地学权威期刊Earth and Planetary Science Letters(EPSL)在线发表我所海底科学与划界全国重点实验室李小虎研究员课题组的最新研究成果。该研究揭示了中新世以来北太平洋古生产力与海洋环流及磷循环变化之间的耦合关系,为理解中—新生代海洋循环演化及其气候意义提供了新的地球化学证据。

重建地质历史时期海洋生物生产力的变化及其与海洋环流和气候变化的联系,是理解地球气候系统演化的关键。铁锰结壳是海洋中缓慢生长的沉积矿产,其化学组成和矿物学特征会随着海洋生产力和环境条件的变化而改变,因此被视为记录古海洋化学和生物地球化学循环的重要载体。

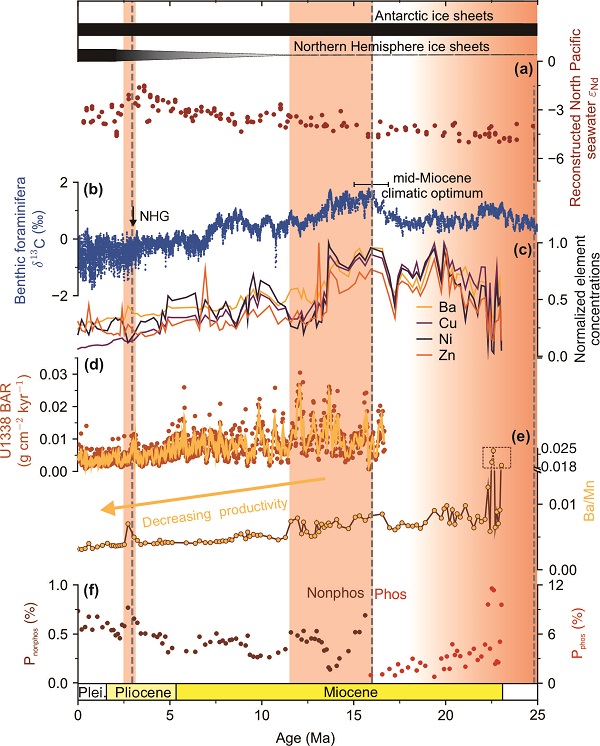

本研究利用北太平洋铁锰结壳样品元素(Ba、Cu、Ni、Zn 等)含量及Ba/Mn比值的高分辨率时间序列,系统探讨了过去2300万年以来北太平洋古生产力的演化特征及其与海洋环流的关系。研究通过整合磁性扫描、Be同位素分析和Co通量估算建立了结壳的年代模型,结果显示其生长速率约为3.3 ± 1.8 mm/Myr。结果表明,Ba、Cu、Ni和Zn的浓度与太平洋底栖有孔虫δ13C变化趋势一致,反映了古生产力与深海碳循环之间的耦合关系。Ba/Mn比值自约23 Ma起呈长期下降趋势,与结壳在太平洋板块运动中逐渐由高生产力海域向低生产力海域迁移的过程一致。在约22.5 Ma、16–12 Ma和2.7Ma三个时期,Ba/Mn 比值与磷含量均出现显著峰值,表明这些时期为高生产力阶段。

古生产力指标与其他古环境指标对比图

研究认为,这些高生产力事件与海洋环流格局的变化密切相关:北太平洋深水(NPDW)形成的减弱及富氧南极底层水(AABW)的加强促进了上层海洋营养盐和氧气的再分布;与此同时,南极中层水(AAIW)的增强及风尘输入的增加进一步促进了表层海洋生产力。该研究揭示了北太平洋古生产力、钡和磷的生物地球化学循环以及深层海水团环流之间的紧密耦合关系,为理解中新世以来北太平洋的海洋演化、碳循环和气候变化提供了新的地球化学证据。

本研究得到国家重点研发计划(2023YFC2811305和2023YFC1811205)、海洋二所科研基金(SZ2563)、国家自然科学基金(U2244222和42376035)等联合资助。

论文引用:Chu, Y.(初勇志), Li, X*.(李小虎), Yi, L., Dong, Y., Xie, R.C., Fan, Z., Hein, J.R., Little, S.H., Liu, Y., Matsuzaki, H., Zhang, W., Meng, X., Ma, W., Li, Z., Wang, H., Li, J., 2025. A shift in ocean circulation drives variations in paleoproductivity in the North Pacific Ocean. Earth and Planetary Science Letters 671. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119669.