南沙地区位于南海南部陆缘,新生代以来经历陆缘拉张-漂移裂解-俯冲碰撞等一系列复杂的构造演化过程,使得其由中纬度逐渐漂移至低纬度现今位置,移动距离超过1300km。古地理环境上,南沙地区由陆相转向海相;在新生代东亚季风系统的形成和加强下,南沙地区周缘河流如湄公河、拉让河以及低海平面时期巽他陆架出露形成的北巽他河输送了大量的沉积物。多阶段的构造事件和古地理环境的变化导致了南沙地区沉积环境和沉积过程的显著变化,使其成为研究亚洲大陆边缘“源-汇”过程的独特组成部分。

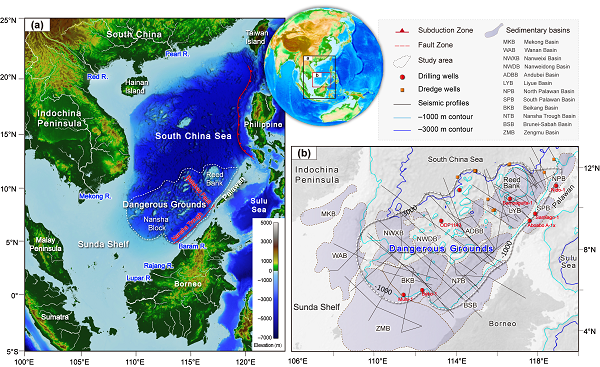

海底科学与划界全国重点实验室丁巍伟研究员(通讯作者)和王菲博士后(第一作者)基于覆盖整个南沙地区的67条多道地震剖面(图1),结合钻井和拖网资料,建立了区域沉积地层格架。通过定量计算不同地质时期的沉积通量并分析其时空分布特征,重建了南海南部陆缘新生代沉积充填演化历史。该研究为钻井数据稀疏的边缘海定量沉积过程分析提供了方法框架,特别是为理解类似构造环境下漂移地块沉积“源-汇”系统对古地理环境变化的响应机制提供科学依据。

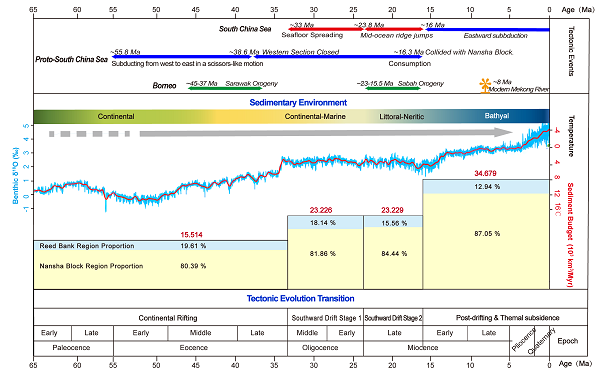

研究发现,南沙地区新生代沉积通量在陆缘拉张-漂移裂解-俯冲碰撞3个阶段呈现持续增长趋势(图2):大陆裂谷阶段(15.514×103 km3/Myr))、向南漂移阶段(~23.23×103 km3/Myr)和俯冲碰撞阶段(34.679×103 km3/Myr)。尽管在向南漂移阶段整个南沙地区的沉积通量保持相对稳定,但在空间上呈现显著差异化分布:东部礼乐滩区域呈现为递减趋势(占比从19.61%降至12.94%),西部南沙地块区域则呈现持续增加趋势(从80.39%增至87.05%)。

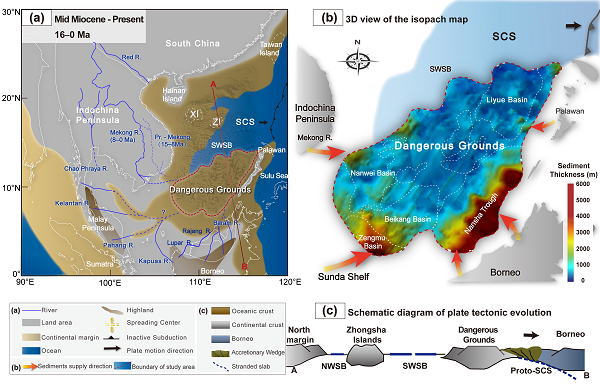

沉积物等厚图清晰展示了随着区域构造格局和古地理环境的转变:南沙地区呈现出东部沉积物供给显著减少,而南部和西部沉积物供给持续增强的分布特征。(1)古新世-始新世大陆裂谷阶段(65~33 Ma),南沙地区仍处于华南大陆南缘,沉积物主要来源于北部大陆,但由于缺乏大型河流系统且宽阔陆架的沉积物捕获作用,整体沉积通量较低;(2)渐新世-早中新世(33~16 Ma)的向南漂移阶段,随着南沙地区从华南大陆裂离并向南漂移,北部沉积物供给逐渐减少,而来自中南半岛、马来半岛以及巽他陆架等西南方向河流水系的沉积物输入逐渐增强;(3)自中中新世(16~0 Ma)以来,南海海盆停止扩张,南沙地区南端与婆罗洲发生陆陆碰撞,漂移终止并进入快速沉降阶段。整个南沙地区的沉积物显著增厚,沉积物集中堆积在陆坡边缘水道出口和南沙海槽内(图3),呈现从南部陆坡坡脚(>1000m)向地区中部(~500m)逐渐减薄的空间分布趋势。

相关成果在线发表于地学1区top期刊《Science China: Earth Sciences》,本研究得到了国家自然科学基金项目(42025601, 92258303)和自然资源部第二海洋研究所基本科研业务费专项资金项目(JB2501)的资助。

图1 南沙地区地质背景(a)区域地形图(白色虚线内为研究区);(b)研究区主要沉积盆地(浅紫色)、地震测线(黑线)、钻探井位(红点)分布

图2 南沙地区沉积通量计算结果及控制因素

控制控制因素包括发生在南沙地区周缘的构造事件(任建业等, 2015; 解习农等, 2022; 邵磊等, 2022); 沉积环境变化据解习农等(2011)和Zhang等(2020); 气候变化由全球深海氧同位素记录指示,据Westerhold等(2020),图示详细内容请参阅原文

图3 南沙地区在俯冲碰撞阶段(中中新世-至今,16~0Ma)的沉积充填过程

(a)区域沉积环境;构造单元位置基于Liu等(2023)在10Ma的板块运动学重建。古河流系统及其流向基于Burley等(2021)、Breitfeld等(2018, 2020, 2022)和Liu等(2017);(b)南沙地区沉积物等厚图及沉积物的输入方向;(c)为沿图(a)中剖面'AB'的板块垂向构造演化示意图,图示详细内容请参阅原文

文章信息:Wang, F (王菲), Ding, W (丁巍伟)*, Wang, H, Wang, Y. Impacts of Tectonic-Paleogeographic Variations on Cenozoic Sedimentary Distribution in the Dangerous Grounds, South China Sea. SCIENCE CHINA Earth Sciences, 2025.